各行業扛疫能力大調查

隨著新冠疫情暫時步入穩定期,越來越多人開始關注疫情的后續影響。而對于“是否可以復工,恢復經濟秩序”,大家的看法也開始出現分化。

這其實還涉及到更多具體的問題:新冠肺炎疫情對于各個行業的影響有多大?這些影響將持續多久?哪些行業需要盡快復工?

我們參考了17年前非典的經驗,還結合了宏觀統計數據、市場反應、企業財務數據和部分個體的調研,嘗試著來回答上面的問題。

17年前的非典

可以給我們哪些參考?

首先,我們來簡單回顧一下17年前的非典。雖然現在看來,新冠肺炎的情況和非典有很多不同,但這仍舊是最有參考價值的一段數據。

我們主要關心兩個問題,17年前,哪些行業受到疫情的影響更大?這些影響會持續多久?

股市變化代表了當時市場的預期和信心,一定程度上可以反映行業的現實處境。回顧一下2003年A股的情況,可以快速了解當年的行業影響。

這里我們主要參考了興業研究院的研究,在此基礎上進行了一定的延伸。

對應非典疫情的發展變化,2003年的股市有不同的階段性表現,大致可以分為“初現->重視->樂觀->悲觀->回歸常態”。

在這個過程中,大家對各個行業的判斷也借著股市沉浮表達出來。

當大盤劈頭蓋臉地砸下來,沒有誰可以幸免。在疫情大規模爆發之后,負面影響其實會波及到所有行業。

所以,2003年3月,當非典開始從北京流向全國各地、疫情開始爆發,申萬28個一級行業中,除了銀行和汽車,其它都出現了不同程度的下跌。而4月初政府和WHO全面開展合作,結合全球復蘇的預期,大家對經濟發展又充滿了信心,所有行業都在上漲。再之后的4月上旬,隨著病例數據公開,疫情防控的局面變得嚴峻,除汽車行業堅挺上升0.74%外,其余行業全線飄綠。

不過,各個行業當時的扛疫能力有所不同。

我們重點看了下非典疫情最為嚴峻的時候,汽車、公用事業和醫藥生物還稍微堅挺;受到沖擊最大的行業有休閑服務、建筑裝飾、傳媒等,多屬于第三產業。

而如果從整個疫情波動的周期來看,休閑服務、農林牧漁的行業指數“跌的最兇、漲的最慢”,這也說明這些行業實際受到的打擊最大。

相對來說,機械、鋼鐵設備、汽車等基礎行業的抗壓性和恢復速度都更強,也說明這些行業受到非典的影響相對較小。

這與宏觀數字的變化也比較吻合。

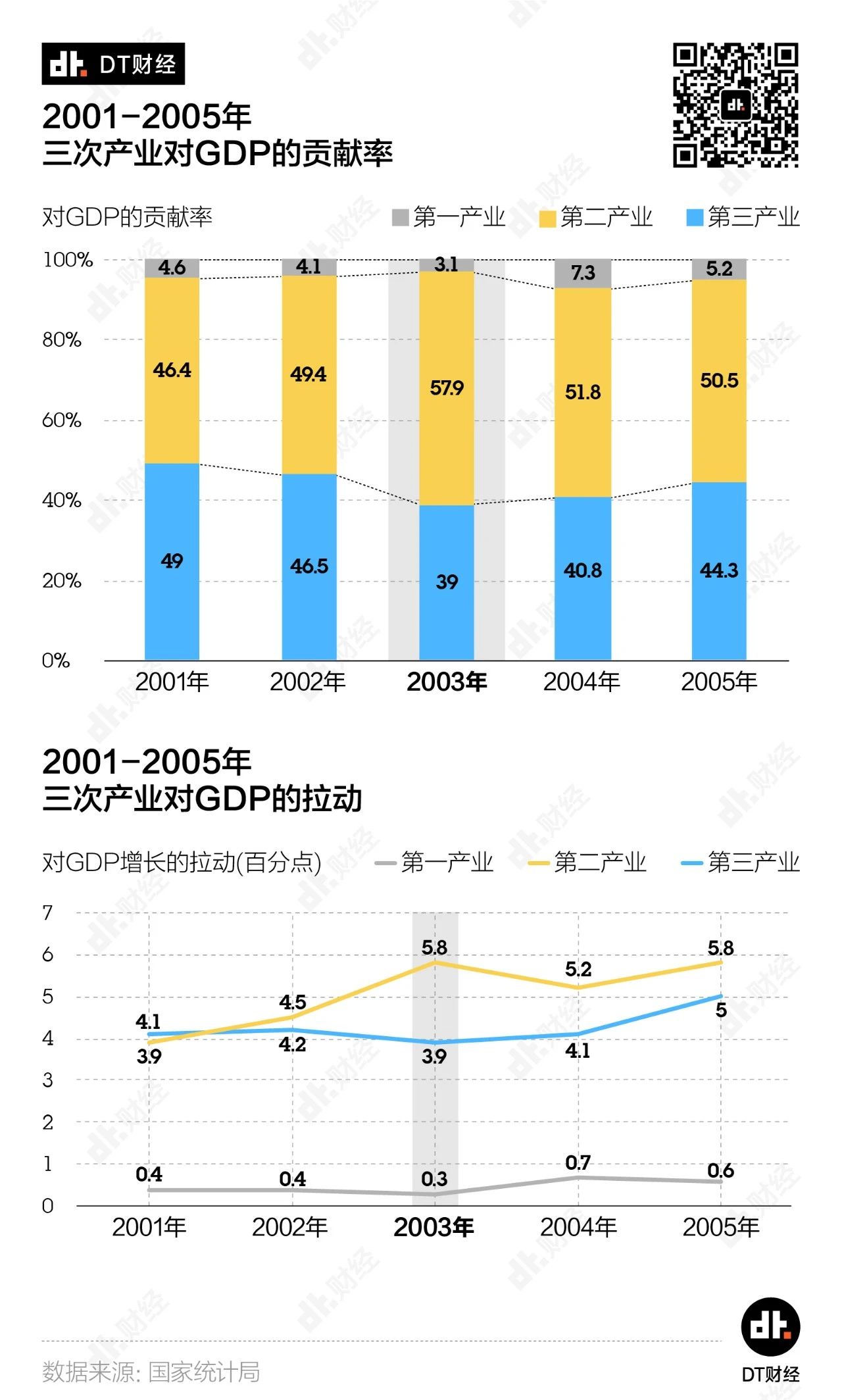

非典影響下的2003年,第一產業和第三產業對GDP的貢獻率和對GDP增長的拉動都出現了同比下滑。我們可以據此對三次產業在2003年時的扛疫性進行排序:第二產業>第一產業>第三產業。

疫情的影響持續了多久呢?

非典疫情在2003年的二季度進入了爆發期,三季度之后就逐漸消失,對經濟的影響也主要體現在二季度。具體來說,2003年我國四個季度的GDP同比增速依次為11.1%、9.1%、10%和10%——二季度GDP增速受非典影響下滑了2個百分點,雖然在三季度就實現了反彈,但之后的兩個季度都未恢復到疫情前的水平。

從股市的波動中,我們也注意到,在疫情結束后的半年里,負面影響仍在持續。

而分不同產業來看,第二產業在當年就很快恢復,第一產業次年也快速反彈,第三產業的復蘇相對最為緩慢,再過了1年才逐漸回到原有的增長軌道中。

但是,2020年的情況又發生了變化。

新冠肺炎疫情對經濟的影響有什么不同?

從現有的數據記錄中,我們只能看到目前為止市場對各個行業的判斷。

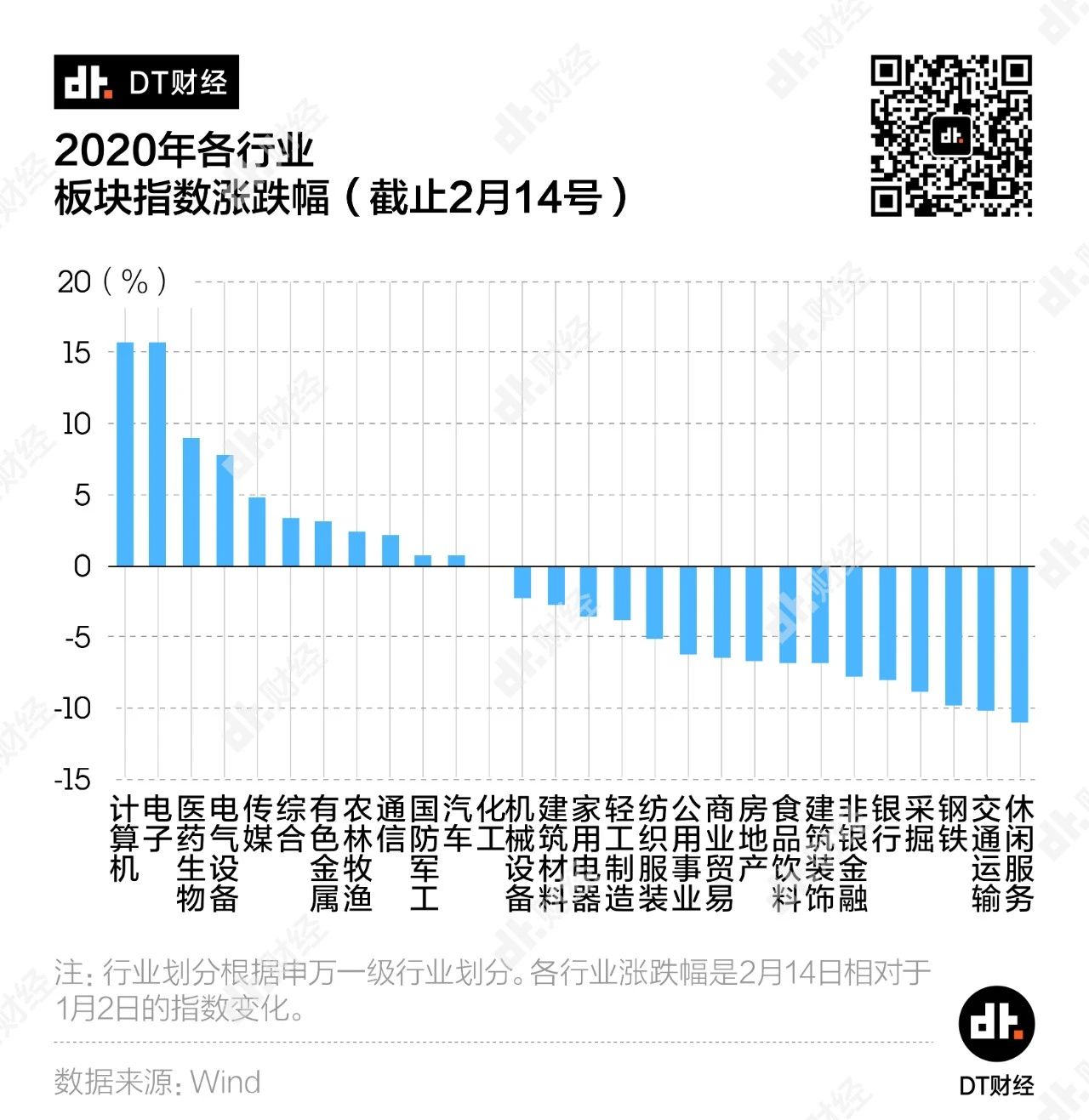

從截至2月14日A股各行業板塊指數的漲跌幅來看:在疫情下,計算機、電子、醫藥生物、電氣設備、傳媒等行業更被看好;而休閑服務和交通運輸這兩個行業受到的負面影響最大

此外,鋼鐵、采掘等在非典時期還算堅挺的行業,2020年也受到較大影響;負面影響還不同程度地蔓延到食品飲料、紡織服裝、輕工制造、家用電器等行業。

在進一步分析總結新冠肺炎疫情對經濟的影響時,我們有必要強調這次疫情與17年前的兩個不同之處。

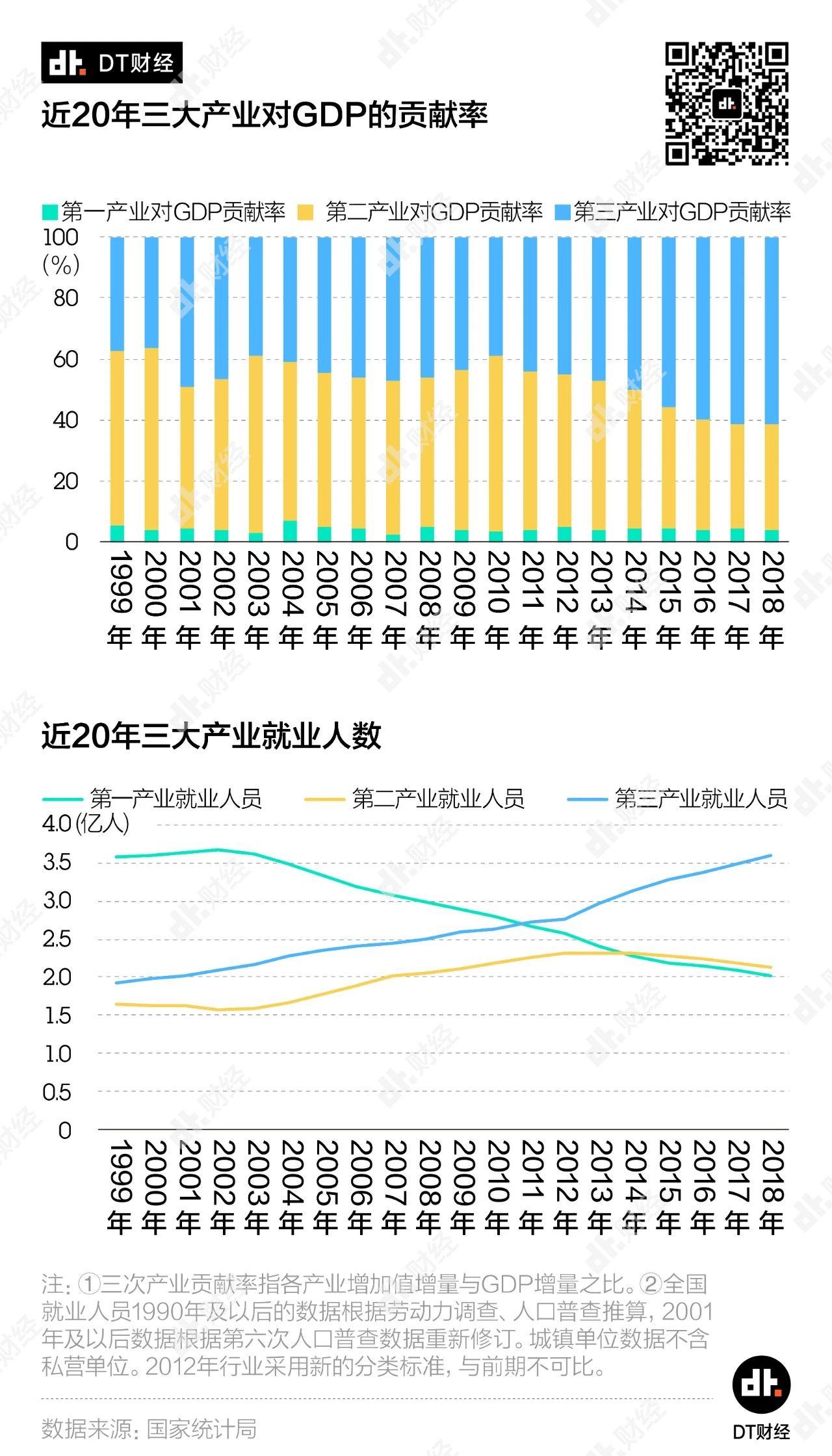

一個是現在我國的經濟結構有所變化,受疫情影響更大的第三產業對經濟的貢獻明顯高了很多。

根據國家統計局數據,非典疫情前的2002年,第三產業貢獻了當年GDP增長的46.5%;到了2018年,第三產業對GDP的貢獻率已經達到61.5%,是現在當之無愧的經濟增長主引擎。

第三產業占比明顯更高,意味著這次疫情的打擊范圍會更廣。

當相關產業遭受打擊,牽涉的不僅僅是上面這些宏大數字,更重要的是,將會深刻地影響到身處其中的每一個人,收入、工作機會、未來計劃、消費信心……所有個體在這些方面的決策轉變,又將匯成新的力量,對其他行業產生影響,形成一個負影響循環。

而我們需要注意的是,隨著第三產業的占比更高,其就業人群也更廣了。2003年時,第三產業就業人員的占比還只有3成,到了2018年,這個比例已經接近一半。

2020年疫情還有另一個不同,支撐我們認為,新冠肺炎對經濟的影響可能會更大。

由于新冠肺炎的傳染性更強、影響范圍更廣,2020年的疫情防控措施也明顯比17年前嚴厲了許多,除了消費、娛樂等人群密集的場所無法營業,企業和工廠也停工了很長時間。

所以,我們在開年的股市行情中看到,大家對于鋼鐵、采掘、紡織服裝、輕工制造等非服務性的行業也不是很看好,而這些行業在17年前其實還是比較堅挺的。

對上述行業持悲觀態度的原因也可以理解:雖然工廠可以通過加班加點的生產,來彌補疫情期間的產量損失,但可以彌補多少取決于損失到底有多大——如果遲遲不能復工,一方面意味著彌補損失的難度更大,另一方面,長時間只出不進,對于很多中小企業/工廠將是非常沉重的壓力。

分析到這里,你想必已經明白,經濟將遭受多大的影響,取決于什么時候可以復工。

而在“經濟將遭受多大的影響”這個龐大的命題之前,我們更需要考慮的是,企業們還能撐多久。

關鍵在于

3月能否復工

我們查看了幾個行業代表上市公司的財務情況,簡單粗暴地推算了一下,如果沒有資金注入和補貼,這些停工的企業,可以存活多久?

休閑娛樂業的情況最為嚴峻。

根據2019年上半年營業狀況和期末現金流,在只考慮員工成本和租金成本的情況下,餐飲業中的代表企業海底撈和九毛九,分別只能堅持3.4和2.2個月。

桔子水晶創始人、魅KTV創始人吳海此前透露,按照目前的賬面現金,扣除12月的固定人力、租金和寬帶成本,魅KTV最多還能堅持2個月。

此前,北京K歌之王也在《總經理致全體員工的一封信》中表示:北京K歌之王因疫情造成連續閉店,面臨巨大資金壓力,宣布將于2月9日與全部200多名員工解除勞動合同;該方案若有30%的員工不同意,公司將進入破產清算。

旅游業也同樣不好過。

中青旅作為光大集團的一份子,手中握有不少固定資產,即便不能開工也能有房屋租金和房地產收入(考慮到疫情期間的減租政策,這一部分收入也要打折扣)。以2019中報的數據計算,扣除每月固定成本,其現金流最多只能堅持4個月。

汽車行業的抗壓能力相對要強一些。

根據東風汽車2019年中報,由于租賃成本未披露,在只考慮管理成本的情況下,其龐大的現金流可以使其堅持4年之久。

不過,雖說沒到生死存亡之際,但損失也是巨大的。我們注意到,作為一家生產和銷售業務并駕齊驅的綜合車企,東風汽車2019上半年整車生產量和銷售量幾乎持平,如果以當時的銷售收入來計算車均單價,那么一個月不開工,差不多要少生產22萬輛汽車,價值約 80億元。

這些行業龍頭尚且如此,小微企業更是處境艱難。

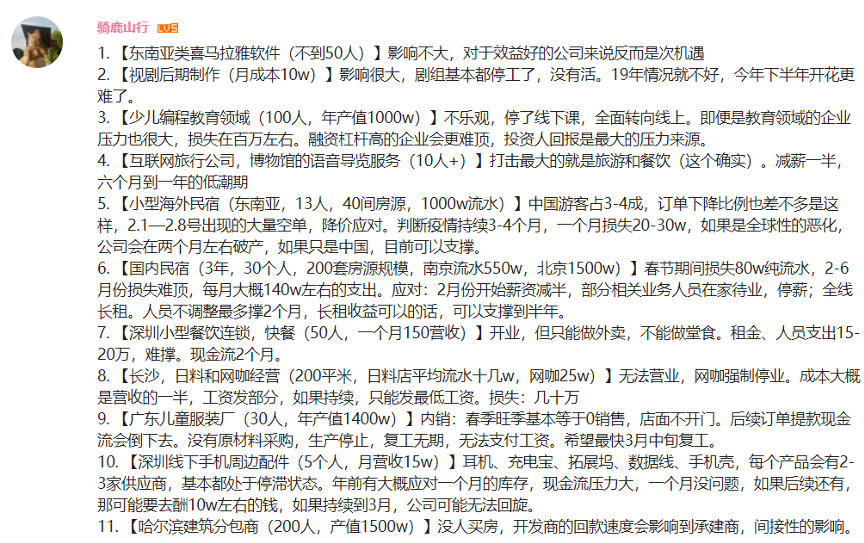

B站up主“老蔣巨靠譜”采訪了11位小微企業的老板,既有來自在線音頻、影視特效、民宿、餐飲、互聯網旅游等第三產業的,也有來自兒童服裝廠等制造業的。

好幾個老板已經開始通過減薪來降低成本;民宿和餐飲業老板均表示,如果情況還是沒有好轉,可能只能支撐2個月;兒童服裝廠和手機配件商的老板也表示,如果一直持續到3月,公司可能無法回旋。

(圖片說明:B站視頻《我和11位老板聊了聊,疫情對經濟有哪些沖擊?誰是最慘的?》

評論區對于視頻主要內容的總結)

從上面的分析我們可以看到,不少企業能支撐的期限是2個月——而從疫情產生影響開始算起,2個月很快就要到了。如果站在這個角度,復工迫在眉睫。

當然,現在提復工的我們,確實是“站著說話不腰疼”。疫情還沒有全面控制住,近幾天的新聞也在不斷告示我們,疏忽與放松確實容易出現反彈。在現在,扛著防控的壓力推進復工,對于當地政府、企業和群眾,都是很大的挑戰。

我們知道很難,同時也沒辦法提供更具體的建設性意見,但一些先行地區的經驗,或許可以給到參考。

現在可以看到,廣東、浙江等省份已經開始推進復工復產的動作,并且為嚴控疫情,出臺了許多相關規定和操作流程。

比如說,東莞在2月20日出臺了“復工十條”,其中就包括對企業經批準以包專車、專列或專機的形式接回員工的,給予交通費三分之二補助;對規上工業企業、疫情防控重點保障企業等,按企業申報的在崗人數50%配售口罩。

浙江在日前提出該省“當前疫情防控,已從原先的疫情防控為主,轉變為疫情防控和經濟社會發展兼顧”,杭州、寧波等地宣布放開復工審批。與此同時,浙江各市一方面通過包車包機保包高鐵接送復工人員、補貼路費、住宿補助、招工補助等方式確保復工,一方面通過疫情圖、健康碼、管控指數等措施對疫情防控進行更精細的統籌。

作為身處中小企業的普通從業者,我們急切地希望,有越來越多的政府和企業可以貢獻魄力與智慧,盡快在疫情防控和恢復生產之間找到一個平衡。